Capítulo 1. El accidente

Esa blusa de manta bordada, fresca y suave, unos pantalones de mezclilla y esas botas cafés que tanto me gustan eran mi atuendo de ese 18 de mayo. Llevaba poco más de dos meses en ese nuevo trabajo, dar clases, qué maravilloso, casi el trabajo perfecto… excepto por la zona. No me gusta esa zona, industrial, llena de fábricas, camiones de carga, mucho gris y poco verde, mucho humo y poca humanidad, muchos carros de llantas más grandes que una persona y pocos senderos para caminar. La clase estaba preparada, me sentía satisfecha, sabía que les iba a gustar y que la iban a disfrutar porque ¿saben? no me interesa que se aprendan de memoria datos inútiles (aunque eso suene ya a cliché), me interesa que disfruten la clase. Porque creo que cuando una disfruta algo es cuando realmente lo aprende. Poco después yo aprendería que también cuando una sufre terriblemente algo lo aprende incluso más profundamente. Será que nuestra cognición es masoquista, no lo sé.Me monté en la bicicleta, era un viernes, pasado el mediodía. Siempre que iba en bicicleta tenía esa sensación dialéctica de felicidad, libertad y plenitud, junto con un latente temor, una tensión permanente de saberme extremadamente vulnerable.Sin contratiempos terminaron mis clases, me sentía feliz porque había visto en sus caras ese brillo que es inocultable cuando algo nuevo se despierta dentro de sus cabezas. Me sentía feliz también porque estaba planeando recibirla a ella, el brillo de mis ojos, diría alguna canción. Faltaba menos de un mes para que llegara y yo quería que todo estuviera listo para su llegada, para que ella se sintiera cómoda en mi casa. Su llegada me llenaba de ilusión y expectativa. Eran días ocupados, yo andaba de arriba a abajo, pedaleando vehementemente para llegar a tiempo a todas las diligencias, que siempre son más rápidas en bicicleta.

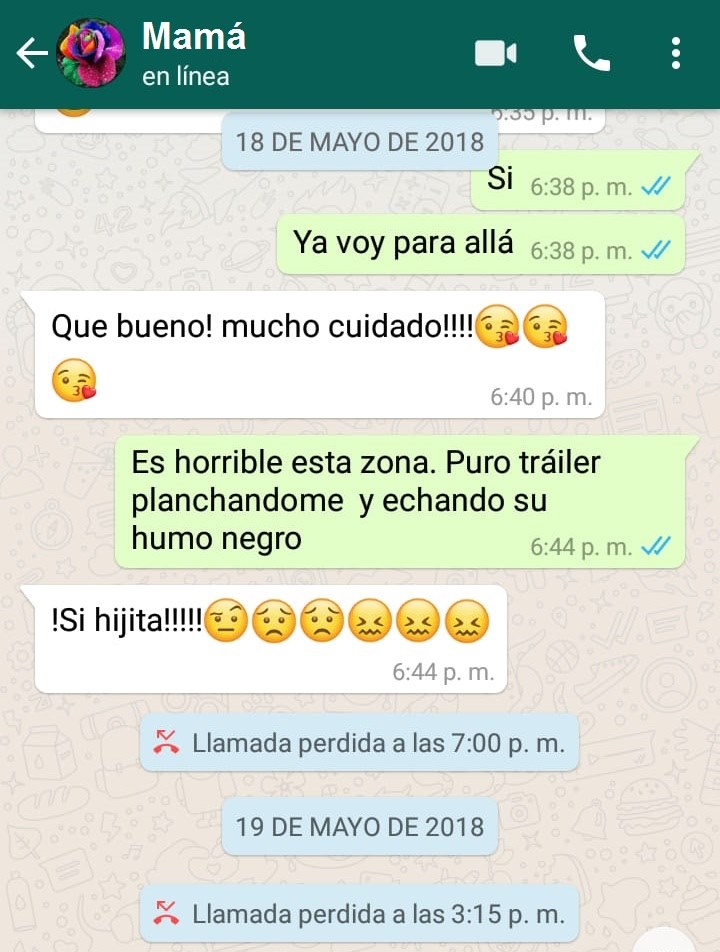

En esos días yo empezaba a sentir que todo se estaba acomodando en mi vida. Después de un periodo sombrío en el que terminé teniendo que pegar mis pedazos después de salir de una relación violenta, del despojo de proyectos, de amistades, de espacios, de objetos materiales y de la seguridad en mí misma; por fin yo había sanado y estaba caminando firmemente hacia donde quería. El único pesar en mi vida había sido el fallecimiento de mi ancestra amada, de mi abuela materna, mi entraña y mi raíz, a quien vi, escuché y sentí partir en mis brazos. Su último aliento, su último latido y el calor de su cuerpo se desvanecieron ahí, en ese momento. Su ausencia dejó un hondo vacío en mí y, sin embargo, también tenía esa sensación de que ella estaría feliz de verme así, “bien repuesta”, como ella solía decir, haciendo lo que me gustaba y rodeándome de vínculos amorosos que me hacían crecer. Sentía que toda su sabiduría y su cariño me guiaban y que nada podía salir mal. Pedaleaba de regreso a mi casa, con todos esos pendientes dando vueltas en mi cabeza, esos pendientes que sí da gusto hacer. En un camellón ancho y terroso me detuve para enviarle un mensaje a ella, la amora, y a mi madre. Recuerdo ese mensaje que envié a mi madre prístinamente, sé que ella también. Minutos después guardé el celular y arranqué hacia mi casa. Pasaban a mi lado autos, tráilers, motocicletas, camiones. Siempre miraba por el espejo retrovisor. En algún momento del camino, como suele suceder, se me cerró un auto. Frené, estaba acostumbrada a la violencia, la imprudencia y la inconsciencia de los autos y a su ceguera ante todo aquello que no sean ellos mismos, especialmente si son ciclistas.

Más adelante, un enorme tráiler blanco y sucio se me cerró, intentando dar la vuelta desde el segundo carril hacia la derecha para incorporarse a una calle. Vi aparecer de improviso su hocico frente a mí, frené abruptamente, apretando todo lo que me fue posible el freno con mis dedos, mientras mentalmente negaba con la cabeza. En una décima de segundo, por decir algún número, sentí un fuerte golpe en la cabeza, el hombro y la espalda del lado izquierdo, como si alguien me empujara con toda la fuerza del mundo. Nada se puede hacer ante tal fuerza, caí fuertemente al piso, recuerdo haber visto las enormes llantas del tráiler a un costado de mí, pensando, quizá si ruedo hacia allá el tráiler no me pase encima y no me muera.

Todo fue muy rápido, vi el cielo, el pavimento, las llantas, la parte de abajo del tráiler, no entendía nada, hasta que de pronto, todo se detuvo. Sentí claramente como algo se me desprendió de dentro y se esparció sobre mi brazo. Algo tibio, húmedo, deshecho. Todo esto es un sueño, por supuesto. No me he despertado y es una de esas feas, muy feas pesadillas que a veces he tenido. No puede estar sucediendo todo esto. Es un tráiler, lo que miro sobre mí es un tráiler. En un momento tengo que despertar, este es el momento en el que una despierta de una horrible pesadilla. Un dolor agudo e insoportable, inefable recorría todo mi cuerpo. No es un sueño, yo venía de trabajar, esto está pasando, es real. Sentí un peso insoportable aplastando mi brazo derecho, intenté moverlo, no podía. Según yo, tenía mi brazo extendido hacia un lado, pero cuando miré hacia allá, no había brazo, no vi nada. “Mi brazo debe estar allá en frente, debajo de la llanta del tráiler, lo que siento es el síndrome del miembro fantasma, mi brazo ya no está conmigo, perdí el brazo”. Luego levanté ligeramente la cabeza, miré hacia abajo. Miré mi pierna y mi abdomen totalmente destrozados, la ropa desgarrada dejaba al descubierto toda esa escena aterradora. Por supuesto, no podía mover la pierna en absoluto, recuerdo haberlo intentado y haber sentido un indescriptible dolor. También voy a perder la pierna, pensé. Miré el pavimento con trozos de mí y por supuesto, mucha sangre. “Se me han salido las vísceras, me voy a morir. Definitivamente me voy a morir, es que no hay más. Si te atropella un tráiler, te mueres”.

Miré el cielo, unos cables de alta tensión y palomas volando. Estaba atardeciendo, el cielo gris de la ciudad me cubría. “Así que este es el último día de mi vida. Así que así es morir”. Sentía el viento de la tarde enfriarme por dentro, un ardor insoportable, un frío insoportable que me helaba las entrañas. Qué frío se siente cuando no hay piel. Inspiré hondo. “No hay nada que pueda hacer, me voy a morir”. Sentí paz. Saber que no se puede hacer nada, absolutamente nada da cierta paz, el no tener absolutamente ningún control. Miraba fijamente al cielo mientras pensaba en cuánto tiempo me quedaría de vida, en cómo sería ese, ESE momento. Después pensé en mi mamá, en mi hermana, en mi amora, en mis amigas del alma. En toda mi familia. Creo que van a sufrir mucho, lo siento, lo siento tanto. Yo no debí, no debía andar en bicicleta. Siempre me lo decían. “Estás loca. Andar en bicicleta es muy peligroso”. Lo siento. Salieron dos, sólo dos lágrimas de mis ojos. Pero ¿y todos mis planes? ¿Pero y ella, mi compañera de vida, la amora más bella, honesta, enriquecedora y llena de cuidado que he construido en toda mi vida? ¿Y todo lo que quiero hacer y compartir con toda la gente que amo? ¿Y los proyectos, y ese cambiar el mundo por uno más habitable y menos violento que siempre he querido? No, no estoy lista. Hoy no, hoy no me voy a morir. Me voy a quedar sin pierna, y sin brazo, pero no me importa, quiero vivir.

De pronto se interpuso un rostro entre el cielo gris y yo. “¿Estás bien? Tranquila, no te vayas a dormir”. Un chico de veintitantos años empezó a hablarme. Tomó mi mano izquierda y salí de mi trance. Me di cuenta que seguía abajo del tráiler y que ahora había un montón de gente parada alrededor. “No me quiero morir” le dije, casi como si se lo pidiera. “No te vas a morir, tranquila, no te vas a morir”. Entonces esa paz que acompaña la certeza de la muerte se desvaneció, apareciendo en su lugar una aterradora angustia. No, definitivamente no me quiero morir. Empecé a pedir que alguien llamara una ambulancia, veía los pies que se movían en torno a mí, algún tipo tomándome fotos con su celular, una mujer diciéndole que se largue de ahí. Se acercó otra mujer diciendo, “Tápenla”, mientras extendía una sudadera cerca de mí. “No, no le pongas nada encima” respondió la otra mujer. Alguien acercó una caja de cartón desmantelada y dijo “tápenla con esto, que le están tomando fotos”. Entonces sostuvieron, cual mampara, el cartón sucio y húmedo para protegerme de las miradas morbosas. Mientras eso pasaba, el chico seguía hablándome. “No te vayas a dormir” repetía una y otra vez. “¿Cómo me voy a dormir? Esto duele mucho, mucho, duele mucho”. En algún punto le pregunté: “Dime la verdad: me estoy desangrando, ¿verdad? Me voy a morir”. “No te vas a morir. Te lo juro que no te estás desangrando, sólo fue un raspón, no tienes nada”. “No me mientas, yo ya me vi, se me salieron las vísceras ¿verdad?” Él guardó silencio, su mandíbula temblaba ligeramente y sus ojos fijos en mi cara, con terror de mirar más abajo. “Tranquila, no te vas a morir, vas a estar bien”. En eso sentí que el lado derecho de mi cara se empezaba a adormecer, empecé a dejar de sentirlo. Ese insoportable peso encima de mi brazo, ese insoportable dolor que recorría todo mi costado derecho como un escalofrío. Sentía cada vez más ese frío aterrador, el dolor no cesaba, empecé a desesperar. Para mí, había pasado una eternidad, pero estoy casi segura que desde que el tráiler me atropelló hasta este momento habían pasado unos cinco minutos. “Por favor llamen a una ambulancia, no me quiero morir”. Empecé a decir con desesperación. La mujer se acercó y me dijo “Te prometo que ya llamamos a tres, alguna tiene que llegar pronto”. En eso, el chico me dijo “¿Quieres llamar a tu casa?”. Claro que quería, aunque a la vez no quería, una parte de mí aún anhelaba que nada de eso estuviera sucediendo. Le dije el número, él marcó. No escuché bien lo que decía, el ruido de la gente murmurando y el claxon de los autos ya inundaba el ambiente sonoro ahora que yo ya no estaba fuera de mí, sino bien dentro, sintiendo absolutamente todo con una claridad que hoy en día recuerdo. “¿Quieres hablar con tu hermana?” Me preguntó. Asentí. Escuché su voz intranquila al otro lado del teléfono “¿Estás bien?” Fue lo primero que preguntó. “No, no estoy bien, no estoy nada bien. Estoy debajo de un tráiler”. “¡¿Qué?!”. “Te quiero mucho, perdóname, perdóname. Dile a mi mamá que la amo, perdóname…”. Me cortó en seco “No, Nadia, no hagas eso, no te despidas de mí, dime dónde estás, vamos para allá”. “Perdóname, te amo…”. Fue lo último que alcancé a decir y me quedé pasmada. Miré hacia el otro lado, el cielo otra vez. No podía creer que esto estuviera realmente pasando. Él tomó el celular, empezó a darle la dirección, yo ni siquiera sabía dónde estaba. “Ya vienen para acá, tranquila, ya vienen” me decía con voz temblorosa. “Por favor, no dejes que me vean así, no dejes que mi mamá me vea así”, le supliqué. “Tranquila, tranquila, ya va a llegar la ambulancia”. Entonces empezó a preguntarme mi nombre, en qué trabajaba, cosas irrelevantes. “Soy maestra”, le dije, sin creer ni lo que decía, ni lo que estaba pasando. Entonces me quedé callada. Todo eso era absurdo, nada tenía ningún sentido. Respiré y anhelé que el tiempo pasara rápido, muy rápido.No sé cuántos siglos estuve tendida debajo del tráiler, mirando la enorme y sucia llanta casi pegada a mi cara, gente extraña a mi alrededor, con la mitad del cuerpo deshecho y el viento metiéndose dentro de mis entrañas. Sólo quería que esa pesadilla terminara pronto. Después supe que esos siglos fueron realmente entre 25 y 30 minutos. Recuerdo que repetía sin parar “No me quiero morir, no me quiero morir” seguido de un “Duele, duele mucho, duele mucho, por favor, llamen una ambulancia” y después “Por favor no dejen que mi mamá me vea así”. Son las únicas frases que yo era capaz de enunciar. En algún momento pensé “¿Por qué estoy despierta, por qué no me he desmayado? La gente se desmaya con este dolor”. Pero yo estaba consciente, lúcida, totalmente presente para sentir el dolor desgarrador, la desesperación, la angustia, el terror… quizá nunca había estado tan consciente, tan despierta. Escuché a lo lejos una sirena “¡Llegó la ambulancia!” Gritó la mujer que estuvo cerca en todo momento. No sé si alguna vez en mi vida he sentido tanto alivio “Por fin, esta pesadilla terminó”, pensé. Se acercaron los paramédicos, eran cuatro o cinco, se pusieron sobre mí, preguntaron mi nombre completo, a qué hospital me llevarían. No sé cómo hice, pero con mi mano izquierda logré sacar mi billetera y entregarles mi identificación. Sacaron unas tijeras, empezaron a cortar toda mi ropa y rebanaron el tirante de mi mochila. “¡Uno, dos, tres!” me jalaron para sacarme debajo del tráiler. Un grito rasposo y tembloroso salió de mi garganta. Sentía que me desbarataba en el suelo. “Ay, dios mío, está expuesta” Gimió uno de ellos con voz entrecortada mientras sacaba mi brazo de debajo de mi cuerpo. Me aterró el hecho de que un paramédico se impresionara de verme. Después entendí que el peso que sentía era el de mi propio cuerpo, y que mi brazo sí seguía conmigo, roto, pero conmigo. Un collarín, una tabla en la pierna, las botas lanzadas por ahí. Entonces metieron la camilla bajo mi cuerpo, me cubrieron con una sábana azul. Quisiera decir que estaba en trance, que me desmayé, que no recuerdo nada. Pero recuerdo con precisión un dolor que no debería llamarse dolor, porque no tiene nada que ver con el dolor que yo conocía.

Apareció de pronto el rostro de mi hermana “Aquí estoy, Nadia, aquí estamos” dijo con voz quebrada. “Te amo” fue lo único que alcancé a decirle, antes del “¡Uno, dos, tres!” con el que levantaron del piso y me pusieron en la camilla, sentí que me partía en dos, que mi pierna se desbarataba y se escurría hasta el piso, temblaba sin control. Entonces vi a mi mamá, me alivió que me viera ya en la camilla, cubierta con una sábana. “Hijita… ay, hijita, ay, mi vida, ya estoy aquí, todo va a estar bien”, me dijo con una mezcla de infinita ternura, angustia y dolor. Alcanzó a darme la mano, la apreté con fuerza, no quería soltarla. “Perdóname, mamá, perdóname…” fue lo único que atiné a decirle, antes de que los camilleros avanzaran y me alejaran de ella. “No digas eso, Nadia, cállate, no digas eso…Te quiero mucho, hijita, aquí estamos, aquí estamos…” alcancé a escuchar. Fue hasta ese momento que lloré, no por el dolor físico, sino por el que me daba saber que la gente que amo estaba también sufriendo. Me llevaron con rapidez a la ambulancia, me metieron agujas, suero, oxígeno, y de pronto, sentí un líquido frío caer sobre mi pierna. Nunca en mi vida he gritado tanto y con tanto desamparo. No sé describir la sensación de que te viertan líquido en el cuerpo abierto, sólo sé que gritaba “¡Por favor, pónganme algún analgésico, por favor, me duele mucho!”. Los paramédicos gritaban y se movían, hablaban de la frecuencia cardíaca, la presión, electrodos, atravesaban y se pasaban aparatos por encima de mí… por supuesto, nadie me respondió, yo sólo pude seguir gritando y entonces, paradójicamente, deseando morirme para no tener que soportar ni un segundo más ese dolor. Escuchaba la sirena de la ambulancia y sentía las sacudidas del movimiento como si me rompieran el cuerpo entero. Pero nunca me dormí, nunca me dormí.

Dos años

Capítulo 2. Urgencias

También te puede interesar

Capítulo 2. Urgencias

2 septiembre, 2020

Capítulo 13. La muerte

15 junio, 2021